Основной ролью респираторной системы является улавливание кислорода из воздуха и удаление CO2 при катаболизме тканей. У свиней она также играет существенную роль в процессе терморегуляции, так как у свиней не развиты потовые железы. Избыточное тепло удаляется через испарение, которое называется терморегуляционное полипноэ.

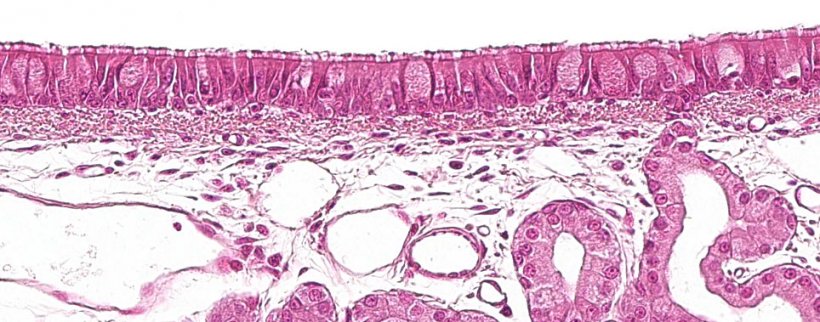

Первая часть респираторной системы, проводящая зона или респираторная зона идет от носовой полости до бронхиол и также включает носовые и околоносовые пазухи, которые соединяются с носовой полостью, носоглоткой и гортанью. Все эти трубчатые структуры усыпаны реснитчатым псевдослойным эпителием с бокаловидными клетками (Рисунок 1), которые отвечают за одну из основных систем защиты слизистой оболочки дыхательных путей – мукоцилиарную систему. Эта система состоит из ресничек клеток дыхательного эпителия, а также секреций бокаловидных клеток серозных и слизистых желез, которые находятся ниже слизистой оболочки дыхательных путей. Их основной функцией является удаление частиц, которые попадают через вдыхаемый воздух. Железы выделяют между ресничками прозрачную, низковязкую жидкость с высоким содержанием белка, формируя среду, способствующую движению ресничек вверх. Слизь, выделяемая бокаловидными клетками, откладывается на ресничках, что обеспечивает прилипание вдыхаемых частиц. Движение ресничек вверх толкает слизь по направлению к верхним дыхательным путям; слизь затем либо проглатывается и попадает в желудочно-кишечный тракт, где переваривается, либо удаляется через ротовую и/или носовую полость. Такие агенты как Mycoplasma hyopneumoniae, которые вызывают потерю слизи или вирусы, например, свиной грипп или респираторный коронавирус, приводят к разрушению клеток эпителия, осуществляют свое патогенное действие разрушая систему защиты.

Слизистая оболочка дыхательных путей связана с ассоциированными с бронхами лимфоидными тканями (BALT), где происходит взаимодействие между лимфоцитами и антигенами внешних патогенов, что вызывает определенный защитный ответ и позволяет избежать системного иммунного ответа. Это характеризуется превалированием гуморального иммунного ответа через IgA, который выборочно выделяется на поверхности слизистой посредством активного транспорта.

Рисунок 1: Реснитчатый псевдослойный эпителий с бокаловидными клетками, характеристика дыхательной системы

Вслед за дыхательными бронхиолами идет респираторная часть, состоящая из альвеол, которые определяются тонкой стенкой, через которую проходит густая сеть капилляров, где происходит газообмен между воздухом и кровью.

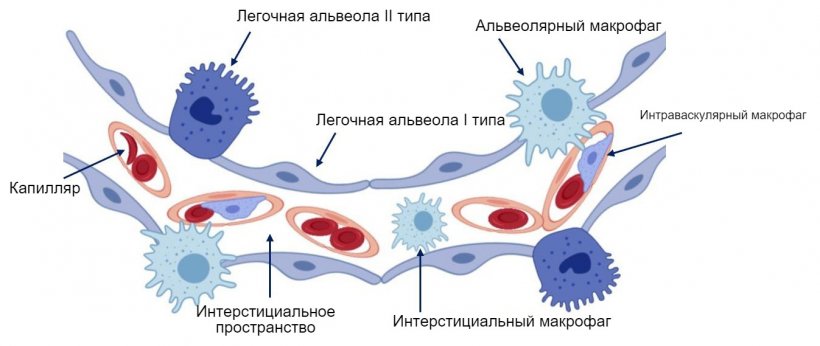

Эпителий, которым устелены альвеолы, состоит из двух типов клеток, называемых пневмоциты I типа и пневмоциты II типа (Рисунок 2). Пневмоциты I типа это плоские клетки, которые покрывают большую поверхность альвеол, и газы могут легко проникать через их цитоплазму. Пневмоциты II типа появляются в одиночку или маленькими группами среди пневмоцитов I типа, в основном на краях, где они соединяются с альвеолярными перегородками. Их морфология меняется от округлой до кубической с несколькими микроворсинками на свободной поверхности. Их цитоплазма содержит органоиды, которые называются чешуйчатыми телами или цитосомами. Цитосомы выделяют поверхностную субстанцию на альвеолярной поверхности, которая смешивается с молекулами воды, снижает их когезию и таким образом сокращает поверхностное натяжение альвеолярной жидкости, что предотвращает коллапс легкого и стимулирует необходимость приложения меньших усилий для наполнения альвеол воздухом. Эти клетки обладают способностью делиться и различаться внутри пневмоцитов I типа, будучи основным источником обновления клеток. Центр альвеолярной стенки занят интерстицием, который носит соединительный характер и поддерживает анастомозы в густой сети капилляров.

Рисунок 2: Схема легочной альвеолярной стенки.

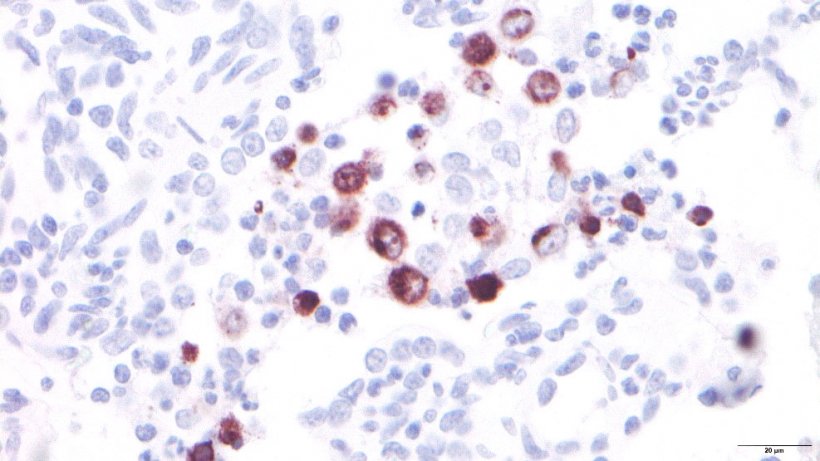

Макрофаги легких еще один важный защитный механизм легких. В дополнение к альвеолярным макрофагам, расположенным в просвете альвеол, мы также можем найти легочные внутрисосудистые макрофаги, расположенные внутри капилляр и интерстициальные макрофаги, находящиеся в интерстиции перегородок (Рисунок 2). Первые защищают просвет альвеол фагоцитированием микроорганизмов и вдыхаемых частиц, в то время как вторые отвечают за удаление частиц или патогенов, которые достигли легких через поток крови. Популяция макрофагов легких является основным производителем медиаторов воспаления, таких как цитокины и хемокины, которые также могу выделяться другими видами клеток. Основная функция этих молекул – привлечь воспалительные клетки, такие как нейтрофилы и лимфоциты к зоне поражения, таким образом играя роль «коммуникационной системы» между клетками, вовлеченными в воспалительный процесс. Вирусы, такие как репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС) основными клеточными мишенями которых являются альвеолярные макрофаги (Рисунок 3), изменяют их базовые функции (фагоцитоз, презентация антигена и производство цикотина) и вызывают их гибель в результате некроза и/или апоптоза, которые модулируют иммунный ответ, вызывая задержку появления эффективного адаптивного ответа и таки образом способствуя появлению вторичных инфекций.

Рисунок 3: Альвеолярные макрофаги, инфицированные вирусом РРСС.

Мы никогда не должны забывать, что альвеолы – это место, где происходит дыхательный обмен, место, контактирующее с внешней средой, поэтому целостность мукоцилиарного аппарата и функциональность макрофагов является ключевым фактором для поддержания гомеостаза дыхательных функций.